生成AIを扱っていて、ふと思ったことをのんびり書いてみます。生成AIの技術などはここでは述べず、あくまで僕自身の感想のみであることをご理解ください。

調査は5分

4月から小学5年生になる近所の区立小学校に通う息子がいます。先月、学校の課題で「将来の目標」というプレゼンテーション作成の宿題が出ていまして、ちょっと僕も付き合っていました。そこで、将来は総合内科になりたいそうで、それになるためには何をすればいいかを説明する必要がありました。

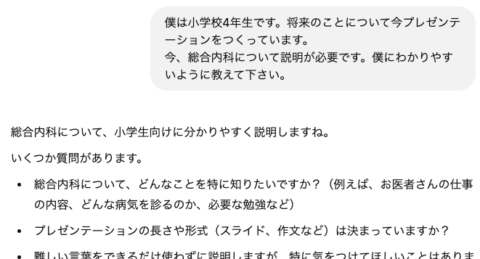

これをまとめる時、40代の僕が30年前に同じことをしようとしたら、区の図書館に出向いていくつかの本を読み内容をまとめ、それをプレゼンテーションに認めるはずです。これだと、半日がかりの仕事になるでしょう。でも、今は違いました。息子は、 ChatGPT の o1 に加えて Deep Reserach を使い、このようなプロンプトを自分の iPad に打ち込みました。

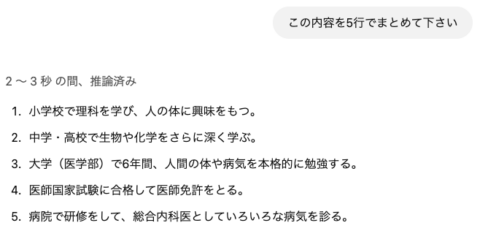

そして、5分程度の ChatGPT による検索の末、回答を得て、最後にこのプロンプトを打ち込みました。

これをプレゼンテーションの1ページに貼り付けて終了です。あとの前後10ページ程度は自分自身の今のことや想いを書いて、まとめたら完成です。

あとは、学校に行ったら、自信を持って発表をします。

生成AIはすでに小学生に普及し始めている

生成AIを扱っていると出てくると出てくる課題が、ハルシネーション、簡単にいうと誤った回答をすることがあるという話です。確かに正確性を求められる状況では、課題であることは事実です。しかし、今回のケースのような調査はどうでしょうか。小学4〜5年生の子が自力で調べてまとめた情報とどちらが正確でしょうか。僕はおそらく Deep Research をかけた o1 のモデルの方が正確な答えを出すのではと考えています。

もし誤ったことをまとめたとしても、学校の先生なら見抜ける程度の問題です。そのときにそのくらいの小学生は、事実確認を改めてやる方法を学ぶことには変わりはないと思います。それが、自力で資料を探す時の正確性を担保する方法なのか、生成AIが導き出した回答が事実なのかを評価する方法なのかの違いです。そして、未来は後者の方が有力であると僕は考えています。そして、評価の方法として、先生などのより知見を持った人に聞く、原典にあたるなどの調査方法は共通しています。

それに、息子が通う区立小学校では、生成AIを利用した授業も行われています。家でも ChatGPT に聞いて疑問を解決しています。僕が想像する以上に、小学生の頃から生成AIが身近になっています。ビジネスの世界では急速に浸透しているのはみなさんの知るところですが、教育の現場でもどんどん進んでいるのが現状です。生成AIがある前提で、あらゆるものと向き合っていく必要があります。

中学受験と生成AI

息子は中学受験に挑戦しようとしています。小学校5年生なので、本格的に取り組む時期に来ています。僕は息子が塾の講義で使ったテキストをスキャンして Google Drive にアップロードする作業をしつつ、問題を読んだり、時には解いたりします。相方は勉強に付き合うこともしばしで、家族総出で取り組んでいるところです。

ご子息が中学受験を経験されたり、ご自身が経験されているとご存知かと思いますが、中学受験では小学生の学習指導要領の範囲をギリギリ攻める様々な知識と対応力を求める問題がたくさん出てきます。特に趣味で算数の問題を解くと大人ならなかなか頭がほぐれて楽しいものですが、当の受験生は大変なものです。特に、塾の説明会ではここ数年の中学受験の問題はある種の「カンスト」している状況なのではと解説がありました。

さて、ここまで一意の答えなら人智のデータを計算機の能力によって導き出せる生成AIの話をしておきながら、答えが一意に特定できる問題を解く訓練をひたすら続ける中学受験に取り組んでいるのです。自分自身の意見や思考を求める論述問題は、ほんの一部に過ぎません。これはなんという矛盾なのだろうと感じます。

中学受験を学習をする訓練だと捉えればまだ救いはあるかもしれません。ただ、小学生にここまで取り組ませるほどに行う訓練なのかも悩みます。

では、中学受験をしない選択肢はあるのでしょうか。今、中学受験に取り組む・取り組もうとしている保護者の方…僕も含みますが…その決断はそう簡単にできるものではないでしょう。うまく行っていないならまだしも、結果が出ていたのなら、どうしますか。価値観というのものを今一度見つめ直す局面なのかもしれません。

幸い、今の息子は算数の問題を解くのが好きで、ゲームのような感覚で取り組んでいるのが救いかもしれません。ただ、生成AIの存在と勉強の矛盾には、今のところそんなに何かを言うわけではありませんが、そのうちはっきりと違和感を表明するでしょう。時間の問題です。

オチはありません

ここまで、息子が学校のプレゼンテーションをまとめる時に生成AIを活用したこと、小学校では授業で生成AIを活用し始めていること、その一方で一意の答えを求める訓練をする中学受験の勉強に取り組む矛盾について、今の僕の頭の中を一旦吐き出してみました。この内容をもとに、何か僕が方向性を作ったり、決断をすることは今のところありません。

一方で、批判的な思考(クリティカルシンキング)といった生成AIが普及しても求められる人として能力や、決断といった人だからこそできることもあります。改めて、これらに注目していくことも大切なのかもしれません。

自分の中に感じる矛盾を放置するには忍びないのだけれど、では何か解決法があるかと言うと、今は思いつかないところです。生成AIの技術そのものや取り扱い方が過渡期なのもあり、引き続き探り探りで子どもと向き合っていくつもりです。

(ogp は GPT-4o を用いて生成し、この文章は o1 を使って推敲しました。 GPT-4.5 Preview を使おうとしたらエラーになりました…)